在国内的时候,向别人介绍自己是研究因果推断(causal inference)的,多半的反应是:什么?统计还能研究因果?这确实是一个问题:统计研究因果,能,还是不能?直接给出回答,比较冒险;如果有可能,我需要花一些篇幅来阐述这个问题。

目前市面上能够买到的相关教科书仅有 2011 年图灵奖得主 Judea Pearl 的 Causality: Models, Reasoning, and Inference。Harvard 的统计学家 Donald Rubin 和 计量经济学家 Guido Imbens 合著的教科书历时多年仍尚未完成;Harvard 的流行病学家 James Robins 和他的同事也在写一本因果推断的教科书,本书目前只完成了第一部分,还未出版(见此处)。我本人学习因果推断是从 Judea Pearl 的教科书入手的,不过这本书晦涩难懂,实在不适合作为入门的教科书。Donald Rubin 对 Judea Pearl 提出的因果图模型(causal diagram)非常反对,他的教科书中杜绝使用因果图模型。我本人虽然脑中习惯用图模型进行思考,但是还是更偏好 Donald Rubin 的风格,因为这对于入门者,可能更容易。不过这一节,先从一个例子出发,不引进新的统计符号和概念。

天才的高斯在研究天文学时,首次引进了最大似然和最小二乘的思想,并且导出了正态分布(或称高斯分布)。其中最大似然有些争议,比如 Arthur Dempster 教授说,其实高斯那里的似然,有贝叶斯或者信仰推断(fiducial inference)的成分。高斯那里的“统计”是关于**“误差”的理论**,因为他研究的对象是“物理模型”加“随机误差”。大约在 100 多年前,Francis Galton 研究了父母身高和子女身高的“关系”,提出了“(向均值)回归”的概念。众所周知,他用的是线性回归模型。此时的模型不再是严格意义的“物理模型”,而是“统计模型” — 用于刻画变量之间的关系,而不一定是物理机制。之后,Karl Pearson 提出了“相关系数”(correlation coefficient)。后世研究的统计,大多是关于**“相关关系”的理论。但是关于“因果关系”**的统计理论,非常稀少。据 Judea Pearl 说,Karl Pearson 明确的反对用统计研究因果关系;有意思的是,后来因果推断为数不多的重要文章(如 Rosenbaum and Rubin 1983; Pearl 1995)都发表在由 Karl Pearson 创刊的 Biometrika 上。下面讲到的悖论,可以说是困扰统计的根本问题,我学习因果推断便是由此入门的。

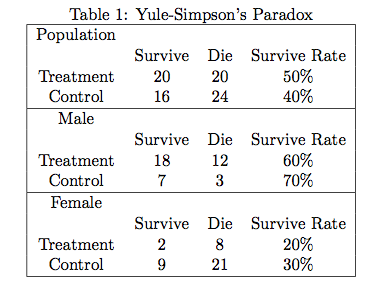

在高维列联表分析中, 有一个很有名的例子,叫做 Yule-Simpson’s Paradox。有文献称,Karl Pearson 很早就发现了这个悖论 — 也许这正是他反对统计因果推断的原因。此悖论表明,存在如下的可能性:$X$ 和 $Y$ 在边缘上正相关;但是给定另外一个变量 $Z$ 后,在 $Z$ 的每一个水平上,$X$ 和 $Y$ 都负相关。Table 1 是一个数值的例子,取自 Pearl (2000)。

Table 1 中,第一个表是整个人群的数据:接受处理和对照的人都是 40 人,处理有较高的存活率,因此处理对整个人群有“正作用”。第二个表和第三个表是将整个人群用性别分层得到的,因为第一个表的四个格子数,分别是下面两个表对应格子数的和: $$20 = 18+2, 20 = 12+8, 16 = 7+9, 24 = 3+21.$$ 奇怪的是,处理对男性有“负作用”,对女性也有“负作用”。一个处理对男性和女性都有“负作用”,但是他对整个人群却有“正作用”:悖论产生了!

有人可能会认为这种现象是由于随机性或者小样本的误差导致的。但是这个现象与样本量无关,与统计的误差也无关。比如,将上面的每个格子数乘以一个巨大的正数,上面的悖论依然存在。

纯数学的角度,上面的悖论可以写成初等数学 $ \frac{a}{b} < \frac{c}{d}, \frac{a’}{b’} < \frac{c’}{d’} , \frac{a + a’}{b + b’} > \frac{c + c’}{d + d’} $;这并无新奇之处。但是在统计上,这具有重要的意义 — 变量之间的相关关系可以完全的被第三个变量“扭曲”。更严重的问题是,我们的收集的数据可能存在局限性,忽略潜在的“第三个变量”可能改变已有的结论,而我们常常却一无所知。鉴于 Yule-Simpson 悖论的潜在可能,不少人认为,统计不可能用来研究因果关系。

上面的例子是人工构造的,在现实中,也存在不少的实例正是 Yule-Simpson’s Paradox。比如,UC Berkeley 的著名统计学家 Peter Bickel 教授 1975 年在 Science 上发表文章,报告了 Berkeley 研究生院男女录取率的差异。他发现,总体上,男性的录取率高于女性,然而按照专业分层后,女性的录取率却高于男性 (Bickel 等 1975)。在流行病学的教科书 (如 Rothman 等 2008) 中,都会讲到“混杂偏倚”(confounding bias),其实就是 Yule-Simpson’s Paradox,书中列举了很多流行病学的实际例子。

由于有 Yule-Simpson’s Paradox 的存在,观察性研究中很难得到有关因果的结论,除非加上很强的假定,这在后面会谈到。比如,一个很经典的问题:吸烟是否导致肺癌?由于我们不可能对人群是否吸烟做随机化试验,我们得到的数据都是观察性的数据:即吸烟和肺癌之间的相关性 (正如 Table 1 的合并表)。此时,即使我们得到了吸烟与肺癌正相关,也不能断言“吸烟导致肺癌”。这是因为可能存在一些未观测的因素,他既影响个体是否吸烟,同时影响个体是否得癌症。比如,某些基因可能使得人更容易吸烟,同时容易得肺癌;存在这样基因的人不吸烟,也同样得肺癌。此时,吸烟和肺癌之间相关,却没有因果作用。

相反的,我们知道放射性物质对人体的健康有很大的伤害,但是铀矿的工人平均寿命却不比常人短;这是流行病学中有名的“健康工人效应”(healthy worker effect)。这样一来,似乎是说铀矿工作对健康没有影响。但是,事实上,铀矿的工人通常都是身强力壮的人,不在铀矿工作寿命会更长。此时,在铀矿工作与否与寿命不相关,但是放射性物质对人的健康是有因果作用的。

这里举了一个悖论,但没有深入的阐释原因。阐释清楚这个问题的根本原因,其实就讲清楚了什么是因果推断。这在后面会讲到。作为结束,留下如下思考的问题:

- Table 1 中,处理组和对照组中,男性的比例分别为多少?这对悖论的产生有什么样的影响?反过来考虑处理的“分配机制”(assignment mechanism),计算

$ P(\text{Treatment} \mid \text{Male})$和$P(\text{Treatment} \mid \text{Female})$。 - 假如

$(X, Y, Z) $服从三元正态分布,$X$和$Y$正相关,$Y$和$Z$正相关,那么$X$和$Z$是否正相关?(北京大学概率统计系 09 年《应用多元统计分析》期末第一题) - 流行病学的教科书常常会讲各种悖论,比如混杂偏倚 (confounding bias)和入院率偏倚(Berkson’s bias)等,本质上是否与因果推断有关?

- 计量经济学中的“内生性”(endogeneity)怎么定义?它和 Yule-Simpson 悖论有什么联系?

参考文献:

- Bickel, P. J. and Hammel, E. A. and O’Connell, J. W. (1975) Sex bias in graduate admissions: Data from Berkeley. Science, 187, 398-404.

- Pearl, J. (2000) Causality: models, reasoning, and inference. Cambridge University Press。

- Rosenbaum, P.R. and Rubin, D.B. (1983) The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. Biometrika, 70, 41-55.

- Rothman, K., Greenland, S. and Lash, T. L. (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins.

发表/查看评论